Вы можете меня знать (а можете и пока нет) как основателя портала «FAQ по реальности» и его базовой концепции. Хотя в жизни моей хватало странного и прежде.

Еще я — тот, кто может конструктивно ответить на ваши экзистенциальные вопросы о себе, опираясь на Дизайн Человека и астрологию.

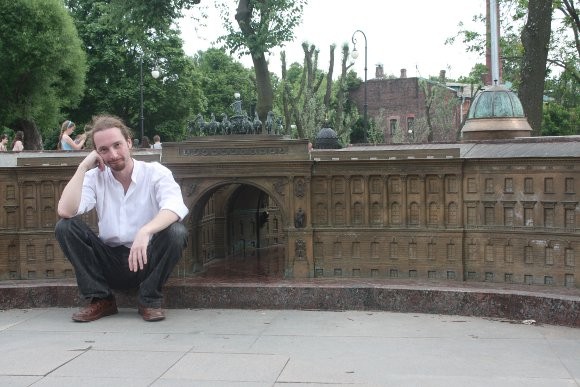

А вообще-то меня Павел зовут. Родом я из Санкт-Петербурга.

IvanesS (ударение на последний слог) — это просто давнее прозвище. Называют меня так, в основном, старые знакомые. Но в интернете я почему-то везде стал пользоваться этим никнэймом.

Вот, кстати, мой телеграм-канал, на него можно подписаться, и там я отвечаю на вопросы.

С чем бы себя отождествить?.. Итак, я:

- Полагал, что психолог. Но позже с ужасом обнаружил, что еще и эзотерик. 🙂 В частности вот я — специалист по Дизайну Человека и астропсихологии. А ещё — по нескольким трансформационным методам работы с бессознательным.

- Автор. Пишу, правда, не книги, а всё больше заметки и статьи. И клиентам, которых консультирую (а их за прошедшие годы была уже не одна сотня), тоже пишу текстом. Многое усваивается так гораздо лучше. Этот метод называется «эпистолярное консультирование» или скриботерапия. Если такой формат вам подходит — то, скорее всего, подходим друг другу и мы.

- Сам веду свои проекты в сети, так что, видимо — интернет-предприниматель и вебмастер. Когда-то, кстати, и учился на айтишника.

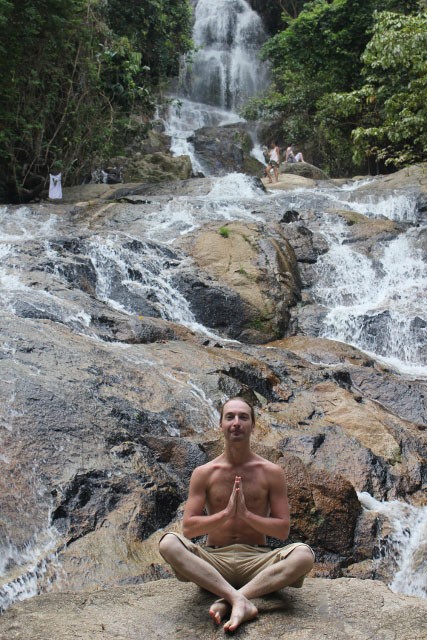

- Наконец, временами я — путешественник. «Цифровой кочевник» (digital nomad), как сейчас принято говорить. Ибо мой любимый жанр — путешествия продолжительные и с редкой сменой локаций. Так называемый «slow travel». По сути — скорее проживание в различных странах и городах. Впрочем, мне нравится жить в разных местах даже в пределах родного города. Хорошо, что современные сервисы такое позволяют.

Здесь ленивые могут чтение прекратить. Я их пойму. И не обижусь. Потому что, в принципе, главное уже рассказал. Дальше будут лишь детали.

А если вам кажется, что детали — это как раз и есть самое интересное, оставайтесь.

В общем, на стыке вышеперечисленного и образуются мои основные интересы и сферы деятельности.

Но, правда, так было не всегда. Когда-то я много работал по найму. И к финалу наёмного труда даже довольно высоко взобрался по карьерной лестнице. Подробнее про это можно прочитать в отдельном посте о том, кем мне доводилось работать.

А потом (в 2006-м это было) служить деталью чужих проектов вдруг надоело.

Впрочем, дауншифтером я себя не считаю. Люди, которые, уйдя с какой-то серьезной должности в «свободное плавание», спустя несколько лет продолжают всерьез именовать себя «дауншифтерами», выглядят немного застрявшими. Время ведь идёт. Дауншифтинг — одноразовый акт, а не образ жизни. И теперь вы — то, чем занимаетесь сейчас. И если кроме дауншифтинга предъявить вам нечего — так и не надо, расслабьтесь и радуйтесь жизни. Иначе следующий шаг — в пятьдесят гордиться тем, что когда-то окончил школу с серебряной медалью.

Пардон, отвлекся. Что для меня не очень характерно.

Наоборот, одна из основных моих черт — как раз склонность погружаться в каждое свое увлечение чересчур глубоко. В детстве это и вовсе было почти до уровня навязчивостей.

Сейчас, возможно, тоже — просто взрослому дядьке уже редко кто решается на самом интересном месте сказать, что он, дескать, на чем-то слишком «зациклился», и пора бы ему переключиться и отдохнуть. И правильно делают. Для плутониста «циклиться» — это норма жизни, в общем-то.

Раньше — другое дело. Тогда теорий про 10 000 часов опыта, без которых не воплотиться никакому таланту, еще не было. А вот тех, кто из самых добрых побуждений пытался помочь мне расслабиться и отвлечься (после чего обнаруживал себя в не самой приятной роли устраненного препятствия), было, наоборот, немало.

В любом случае, дискомфорта у меня от этого нет — поэтому, надеюсь, это не шиза, а просто способ познания такой. Особенность строения психики.

А вот за новостями я слежу по минимуму, газет не читаю, радио не слушаю, и телевизор много лет не смотрел задолго до того, как это стало мейнстримом. 🙂 Стараюсь поменьше засорять голову бесполезной информацией. И с крайней неприязнью отношусь к массовому ажиотажу вокруг чего-либо.

Поэтому о многих «общеизвестных» вещах я, зачастую, знаю чуть больше, чем ничего. Зато по интересующим вопросам у меня обычно… несколько более глубокое понимание предмета, чем у остальных. Как сказал Шерлок Холмс: «Допустим, Земля вращается вокруг Солнца. Но мне в моем деле это не пригодится».

Ну что, подход свой, вроде, описал. Перейдем к тому, чем я занимаю свое время. Кроме благостного безделья, разумеется — на которое и уходит 80%. 🙂

Психология и эзотерика

Начнем с психологии.

Так получилось, что ею я занимаюсь с ранней юности, чтобы не сказать — с детства. Лет с четырнадцати, не иначе. В каком-то смысле можно сказать, что эта сфера — и есть я.

И я бы не стал здесь делить психологию и эзотерику. Тем более, что с точки зрения официальной психологии не только Фрейд и Юнг, а даже Ялом и МакВильямс — это всё еще не наука — а, по сути, та же «эзотерика». Я узнавал.

И это справедливо — поскольку даже та психология, которой обучают в вузах, по уровню доказательной базы от эзотерики не слишком-то далеко ушла. Нам только кажется, что если об этом вещают с кафедры серьезные дяди и тёти — значит всё проверено, и можно доверять. Ага. Щаз.

Так что уверенность психологов в том, что они, будто бы, опираются на что-то более научное, чем эзотерики — большей частью фантазия. Подходящая для успокоения ЧСВ, но не более.

Что касается моего собственного бэкграунда на этот счет, то его разноплановость удивляет даже меня самого.

Например, с одной стороны, я — соавтор теории о том, как стыкуются между собой экзистенциальные страхи и 12 архетипов. Ужасно интересной, на мой взгляд.

С другой — у меня за плечами ступени ДЭИРа, Рейки, и прочая энергетика.

А когда-то в юности я и вовсе отдал уйму внимания соционике и другим психологическим типологиям. Еще на заре их развития, до массовой популярности.

Аж участвовал в исследованиях и конференциях, писал совместные статьи, и даже немножко стоял у истоков.

Первый раз с типологиями я столкнулся вообще ещё в 1994 году, когда у меня оказалась книжка Екатерины Филатовой «Соционика для вас». Но найти живых единомышленников удалось почему-то лишь спустя несколько лет, в 2001-м. И тогда и с Филатовой, и с Рейниным, и с Шульманом, и с другими соционическими «мастодонтами» уже довелось познакомиться лично. Я даже Афанасьева, автора психософии, успел увидеть.

Однако, чем глубже я изучал типологии, тем больше осознавал их ограниченность, несостоятельность и тупиковость применительно к практике. Становилось ясно, что классификации сплошь только укрепляют в людях ограничивающие убеждения. Каковые и являются корнем значительной части проблем. Решить которые в получившейся картине мира становится окончательно невозможно, поскольку они сами являются неотъемлемой частью этой картины.

Что-то как-то очень витиевато завернул.

Если говорить проще — то, например, в той же соционике ваша невротическая акцентуация объявляется вашим психологическим типом (типом информационного метаболизма, если быть точным), и приваривается к вам намертво, как пожизненный атрибут.

Теперь видите, какой безнадежностью от этого веет?.. Но хуже всего — то, что, возможно, на практике так оно и есть. Поскольку смены социотипа я, например, не наблюдал ни разу.

Закончилось всё в 2007 году созданием хорошо известного когда-то в соответствующих кругах антитипологического сайта «Соционики нет!».

В каком-то смысле это повлекло за собой целое социальное движение — стоило «спустить курок», как о сомнениях в обоснованности типологий начали писать и говорить сразу очень многие. А мой сайт стал тогда общепринятым адресом, куда посылали их особо рьяных сторонников.

Со временем, правда, мода на типологический нигилизм опять угасла, и новым поколениям «заболевать» типологиями (у меня даже была шуточная статья по теме) мало что мешает.

«Соционики нет»- это, кстати, был мой первый собственный интернет-проект. Ибо как раз тогда я увлекся вэбом. Сайт просуществовал в активной форме больше двух лет (примерно с 2007-го по 2009-й), прежде чем я потерял к нему интерес.

Сейчас он уже почил в бозе, статьи перенесены сюда, а архив тамошнего форума — в раздел «Психологические типологии» моего нынешнего форума «FAQ по реальности».

С начала 2007-го года я занимался преимущественно методами работы с подсознанием. Из многочисленных направлений и техник это — то, что в самом деле способно менять нашу реальность. Внутреннюю и внешнюю. И разрушать барьеры между тем и другим, возвращая человеку изначальную роль творца собственной жизни. Ничего более практичного и эффективного мне пока не встретилось.

В последние же годы, с возникновением концепции «Реальность» (в формате которой мне удалось это наиболее доступно сформулировать), мой подход стал базироваться на синтезе. Я стараюсь больше ничего не отрицать, и не переходить от одной картины мира к другой, отбросив и обесценив предыдущую.

Постоянный бессмысленный бег под лозунгом «прошлая истина была ошибкой, а вот теперь я нашел настоящую» — больше не для меня. Сейчас я использую всё в комплексе. В любой идее есть если не зерно истины, то, по меньшей мере, потенциальная польза.

Даже очень эзотерические с виду дисциплины — такие как Дизайн Человека и астрология — будучи корректно интерпретированы и поданы, способны очень сильно повысить качество жизни человека. Именно этим я сейчас и занимаюсь.

В целом, мне и без Дизайна Человека есть чем помочь людям в психологическом плане. Что я и делал раньше в рамках других теорий и дисциплин. Потому, что главным инструментом тут является не теория. Им являюсь я сам.

И расшифровки бодиграфов, которые я делаю сейчас — они тоже, в значительной степени, наполнены элементами индивидуальных психологических консультаций. А не просто транслированием шаблона ДЧ, как у многих аналитиков.

В Дизайне есть люди, которые до него ни с какими теориями личности не сталкивались. И поэтому пытаются объяснить посредством него вообще все свойства личности и мира. Их умы как бы находятся в одной-единственной плоскости проекций, в которую они пытаются утрамбовать окружающую действительность. Я же считаю такой подход некорректным, и стараюсь смотреть на человека комплексно, сразу с нескольких ракурсов.

Более того, сколь бы кощунственно это ни прозвучало, по большому счету вообще не так важно, во что конкретно заворачивать то, что хочешь дать миру. Суть — в содержимом.

Я хочу дать, в первую очередь, осознанность. Проживание своей жизни — а не той, которую нам внушило воспитание и прочие травмы.

Но конфета без «фантика» мало кого привлекает.

Разве станет кто-то просто так слушать какого-то неведомого Иванесса без четкого позиционирования применяемых им методик?.. Абстрактный «коучинг», как идея, часто вызывает отторжение. И звучит непонятно, и как будто даже «не солидно» для клиента. А вот под соусом мощного трендового эгрегора — другое дело. Так что спасибо тебе, Дизайн Человека, что позволяешь применять свои психологические навыки и опыт.

Теперь совершу небольшой срыв покровов. Миф о том, что в психологию идут, в первую очередь, люди, надеющиеся решить за ее счёт собственные проблемы — правда.

Что, впрочем, не означает, что люди, которые психологией не интересуются — менее проблемные.

Правда и то, что большинству психологов решить свои собственные проблемы так и не удается. Обычно — именно потому, что это желание они сублимируют в работу с проблемами клиентов.

Мой подход в этом плане противоположен — всё изучаемое я в первую очередь применяю к себе. А уж затем — к клиентам.

Эксперименты на себе — одна из моих характерных черт. Порой это сопряжено с некоторым риском, зато позволяет быстро находить среди огромного количества теорий реально работающие способы решения проблем. Именно решения, а не просто попыток что-нибудь с ними сделать.

Проще говоря, я постоянно ищу практические способы повышения качества собственной жизни. И именно поэтому знаю, как результативно повысить качество вашей.

А это, поверьте, немало. Потому, что эффективность — одно из самых слабых мест современной прикладной психологии. Хотя психологи вам в этом могут и не признаться.

Впрочем, противоположный полюс — восторженные малограмотные «коучи», закончившие недельный курс по какому-нибудь новомодному направлению и начитавшиеся попсовой литературы по успешности — тоже не вызывают у меня особого доверия. Как, думаю, и у вас.

Еще печальнее — то, что, из множества знакомых мне психологов и коучей (часто — даже имеющих профильное образование), от силы каждый пятидесятый в состоянии успешно помочь самому себе. Большинство же понятия не имеет не только как освободиться от автоматизмов реагирования, а даже как вообще принять на себя ответственность за свою жизнь. Либо — знает это только в теории, на уровне ума. Что на практике равносильно полному непониманию.

Если бы врачи регулярно умирали из-за осложнений от ОРЗ — это и то не выглядело бы так трагикомично, как страдающие самыми тривиальными проблемами, понастроившие груды психзащит и регулярно впадающие в депрессию психологи и коучи. Думаю, вы и сами таких видели. Их много таких.

Я — не такой, нее!.. «Никому верить нельзя! Мне — можно!» (ц) Мюллер 🙂

Короче, ни к одному из этих видов врачевателей человеческих душ и судеб мне себя относить не хочется. К психологам — из-за их унылой академичной зашоренности и низкой результативности. К «коучам» — в силу часто встречающихся среди российских представителей отсутствия опыта, непонимания сути собственной деятельности и элементарной профанации.

Поэтому будем просто считать меня человеком с многолетним опытом и некоторым багажом прикладных знаний.

И острыми приступами самолюбования, судя по последним абзацам. 🙂

Цифровое кочевничество

Перейдем к путешествиям.

Идея поехать в теплые страны пришла мне в конце 2010 года. Никаких тревел-блогов я тогда не читал (да и сам записывать происходящее тоже стал совершенно спонтанно), поэтому вдохновителей у меня не было. Просто захотелось в тепло, к морю. Благо, источники дохода уже несколько лет не привязывали территориально.

То, что за рубежом я еще ни разу не был, и фактически не знал английского языка, меня почему-то не остановило.

С тех пор я провел много месяцев в Таиланде и Камбодже, набрался неповторимого опыта и прям всей душой полюбил Юго-Восточную Азию. А затем поехал в Индию. В Гоа. И несколько месяцев прожил там. И даже просидел 10 дней Випассаны. Это медитация такая. В Европе, хоть изначально она меня и не влекла, тоже оказалась масса интересного.

Сперва я вроде бы хорошо подходил под жанр «бэкпэкер» — ибо, в силу характера, минималистом тоже был задолго до того, как это стало мейнстримом вошло в моду. «Мистер Пустой Рюкзак» и все такое.

Но затем выяснилось, что меня куда больше интересует ощущение себя в новых условиях и интеграция в них, чем поверхностный сбор максимума новых впечатлений. Я не люблю «побывать» в новом месте или «посмотреть» его. Я люблю там жить. Подолгу и многократно. Лучше всего, наверное, назвать это словом «traveliving», придуманным парой известных когда-то блогеров (нынче от них уже осталась только одна бложница).

К краткосрочному туризму я отношусь двойственно. С одной стороны, понимаю, что для многих единственный способ вообще посмотреть другие страны — это короткий отпуск и «пакетный» тур. С другой — знаю, что ничего ведь они в таком режиме понять не успеют. Разве что фотографий наделают. Мне вообще кажется, что мало что способно настолько впустую транжирить наши ресурсы, как поверхностный подход к чему бы то ни было.

Интернет и текстописание

Теперь об интернете.

Надо сказать, в детстве компьютеры меня интересовали. Тем паче, что тогда они были чем-то редким и прогрессивным — а не обыденным, как сейчас.

В школе я ходил аж в два кружка по программированию, а в первом институте учился на айтишной специальности (по которой, правда, в итоге ни разу не работал) и был участником популярной тогда сети ФИДО.

Позже всё это как-то забылось, и к интернету меня ничего особо не привязывало. В первой половине двухтысячных я был обычным юзером с самой заурядной атрибутикой. Аккаунты на паре форумов, ICQ (помните его?..) и ЖЖ, который мне завела супруга, теперь уже — давно бывшая (нет, не это стало причиной развода :). Больше в сети я ничего не делал.

Затем увлекся биржевой торговлей и фондовым рынком. И стал использовать интернет куда более продуктивно. Но всего его потенциала еще не понимал.

К слову, раз уж так много говорю о том, кем не являюсь, сообщу, что и трейдером я себя тоже не считаю.

Трейдинг и инвестирование — такой род деятельности, привязывать к которому профессиональную самоидентификацию нельзя ни в коем случае. Иначе ваше мнение о собственной успешности и, соответственно, самооценка, будут хаотично скакать вместе с графиками индексов. Оно вам надо?..

Если уж очень хочется привязать к чему-то самооценку — то лучше к тому, что максимально завязано на ваши навыки и усилия. А уж точно не к тому, где есть столь сильный фактор случайности. Торгуйте, инвестируйте, но личные амбиции в это занятие лучше не тащите. Будете и богаче, и спокойнее.

Но вернемся к всемирной паутине. По-настоящему вэб заинтересовал меня только в начале 2007-го.

Хотя я тогда уже был более-менее известен в сети в околопсихологической среде, осознание, насколько мощным инструментом взаимодействия и влияния является интернет, настигло с запозданием. Прежде я почему-то упорно не задумывался, сколько коммуникаций посредством него осуществляю, и какое количество знакомств, как неформальных, так и деловых, пришло именно оттуда.

Я начал изучать создание и продвижение сайтов, и постарался максимально перенести всю деятельность в сеть.

Попутно даже сотворил несколько интернет-проектов по заказу или в сотрудничестве. В результате чего опыт в сайтостроении, продвижении и монетизации накопился изрядный. Что, кстати, очень выручило в период экономического кризиса, обрушившего фондовые индексы осенью 2008 года.

А позже вообще оказалось, что две сферы деятельности состыковались воедино.

Обычно психологи и эзотерики не обладают особым желанием копаться в технических вопросах, и потому предпочитают модные ныне соцсети. А я, наоборот, соцсетями практически не занимаюсь. Я — сторонник олдскульных стэндэлон-сайтов. Тех самых, про которые уже не первый год говорят, что они, якобы, вымирают, как идея.

Собственно, именно на стыке своих психологическо-эзотерических способностей с чисто техническим умением оптимизировать контентные сайты, я себя в итоге и нашел. Что в очередной раз подтверждает, насколько у каждого своя уникальная ниша, и что бесполезно копировать чужие модели. Своя ниша ищется иначе.

Что касается этого блога — в то, чем является, он вырос как-то сам. Постепенно. Безо всяких основных идей и стратегий развития.

Я просто живу — и пишу о том, чем занимаюсь и интересуюсь. Возможно, к некоторым проектам лучше именно так и подходить — помогая им развиваться в том направлении, в котором у них хорошо получается расти «самостоятельно». Как к растениям. Или к людям.

По жанру же меня, пожалуй, правильнее всего было бы назвать гонзо-литератором™. Раз гонзо-журналистика — это такая журналистика в субъективном ироническом стиле от первого лица, где репортёр является непосредственным участником описываемых событий, стало быть, мои тексты — самая натуральная гонзо-литература™. Иначе не скажешь. Даже когда это психологические статьи.

Чего б еще такого про себя рассказать?.. Ну, например, мне нравятся двухколесные виды транспорта.

Как моторные, так и не слишком.